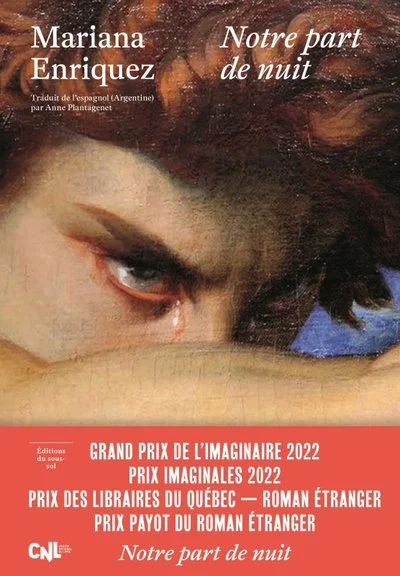

Notre part de nuit

Résumé éditeur

En stock

livré en 5 jours

l’avis des lecteurs

Vous me connaissez, y a des bouquins qui parfois me mettent dans un état lamentable ; parce qu’en dépit d’un verdict négatif très rapide, je vais au bout, par une sorte d’acquit de conscience confinant au masochisme. D’autres encore, plus régulièrement, parce que même en cas d’abandon, j’ai vraiment passé un très mauvais moment. Et puis il y a ceux, encore plus rares, et c’est heureux, qui ne me font pas passer un si mauvais moment que ça, ou même un très bon, mais qui, au moment de devoir en rédiger la chronique, semblent me narguer avec une cruauté terrible : je ne sais juste pas par quel bout les prendre pour exprimer mon ressenti d’une manière qui me paraîtrait juste et équilibrée.

Et c’est encore pire, évidemment, quand le bouquin en question m’a semblé jusque là faire l’unanimité, quitte à me faire même initialement passer outre des doutes bien fondés ; quand c’est vraiment si bon que ça, normalement, ça transcende mes petites mesquineries formelles habituelles. Notre part de nuit, vous l’aurez aisément compris, est de ceux là. C’est bien simple, depuis sa sortie, je n’ai croisé aucun écho négatif à son sujet. Pire, je n’ai même croisé que des éloges, basiquement. On parle d’un chef d’œuvre connu et reconnu, d’un bouquin qui met grosso modo tout le monde d’accord. Et même si j’avais le sentiment qu’avec ce roman on était dans le fantastique très stylisé qui d’ordinaire me laisse froid voire dédaigneux, je ne me suis dit que l’effort valait d’être fait, parce que ç’aurait été dommage de passer à côté d’une petite tuerie littéraire pour une bête histoire de préjugés ignorants ; tout en restant circonspect quand même, j’ai beau être ouvert d’esprit, je me connais, et j’ai mes limites.

And here we are. À l’orée d’une chronique que je devine d’avance m’être extrêmement pénible. Parce que mes sentiments à l’égard de ce roman sont – pour le dire aussi poliment que possible – un bordel sans nom. Je suis passé par un nombre d’états différents qui feraient pâlir de jalousie les États-Unis d’Amérique. (Ça c’était pour la petite touche d’humour nulle histoire de me détendre avant de me mettre réellement au boulot.)

Un peu de sérieux : tentons de démêler cet infernal écheveau.

Juan s’enfuit avec son fils, après la mort de la mère de l’enfant, sa femme, entamant un long et périlleux voyage à travers l’Argentine, alors que le pays est en proie à une violente et sanglante dictature. Le garçon, nommé Gaspar, ne comprend pas bien pourquoi ils fuient, et encore moins ce qu’ils fuient ; mais il obéit. Ce qu’il ignore, c’est que son père est porteur d’un terrible don qui fait pour lui plus office de malédiction : il est un puissant médium dont les services sont mandatés par l’Ordre, une étrange et puissante organisation, dont les pouvoirs et les ambitions semblent illimité·e·s.

Comme pour Melmoth Furieux, je pense que le plus pertinent pour moi est de vous convier à suivre mon parcours durant cette lecture, au plus près de mes contentements et de mes frustrations, histoire que vous captiez un peu l’ambiance dans mon esprit.

Bon. Ça commençait pas trop mal. Un style travaillé mais pas précieux ou trop ampoulé, avec des personnages d’évidence complexes et pas archétypaux, profonds et crédibles, une atmosphère humaine, un excellent jeu sur les perspectives et les points de vue, une intrigue épaisse mais pas trop cryptique, des éléments de fantastique proches de l’urban fantasy assumés ne se planquant pas derrière une symbolique allégorique fumeuse, avec pour autant un questionnement clair et assez frontal autour de l’idée du traumatisme intergénérationnel, en passant même par une dénonciation sobre mais bienvenue du pouvoir héréditaire de l’argent… Sans être bouleversé, j’ai trouvé que c’était franchement pas mal.

Pendant je dirais un bon tiers du roman, sans être renversé, j’étais assez séduit, ou du moins suffisamment intrigué pour comprendre une partie de l’attrait que ce roman avait pu exercer sur bon nombre de gens. À défaut d’une pleine originalité, comme je le dis souvent, il y avait une certaine singularité : quelques trouvailles conceptuelles et quelques fulgurances dans les dialogues et les dynamiques interpersonnelles qui me faisaient me dire que j’étais sur de la bonne ouvrage, a minima. Ce qui était plaisant.

C’est après que ça s’est gâté. Parce qu’à un moment, sans que j’arrive vraiment à pointer précisément du doigt le moment ou le comment, j’ai trouvé que ça s’est mis à vraiment traîner. Sans que je ne puisse sincèrement désigner de passages en particulier, juste, je trouvais que Mariana Enriquez commençait à peut-être trop m’en donner. Trop de contexte, aussi utile à l’intrigue et à l’organicité de son récit qu’il puisse être, trop de digressions et d’éléments annexes à ce qui semblait nous amener là où elle voulait nous amener, peut-être, mais je n’en serais pas vraiment sûr. Ou plutôt, à l’instar du cœur blessé du protagoniste de ce début de roman, une forme d’arythmie, un ECG distordu. Des (longues) périodes de plat où il ne se passe pas grand chose, entrecoupées de pics d’activité et de regain d’intérêt pour une intrigue qui d’un coup se précipite, et puis qui retombe aussi vite. L’ensemble n’est pas inintéressant, et l’autrice écrit suffisamment bien le quotidien étrange de ses personnages, tout comme eux, d’ailleurs, pour que je ne décroche jamais complètement ; mais pour autant, j’ai quand même été frappé par l’espèce de léthargie qui me prenait parfois, avançant sans trop savoir pourquoi au fil des pages.

Jusqu’à la moitié du roman, à peu près, où honnêtement, si ce n’avait été pour ces échos flatteurs et un autre aspect sur lequel je vais revenir tout de suite, dans d’autres circonstances, j’aurais probablement abandonné. Je préparais déjà mentalement l’entrée du texte dans la Série Noire, avec un jeu de mot mesquin tout prêt pour illustrer mon amertume : Notre part d’ennui.

Mais au delà d’une certaine conscience semi-professionnelle et de circonstances de lecture spéciales faisant que j’avais tout intérêt à pousser au bout de ce texte avant de passer à quoi que ce soit d’autre ; j’étais turlupiné par une question, sournoise et lancinante : Mais bon sang, qu’est ce que les gens ont bien pu trouver de si spécial à ce texte pour en faire d’aussi chaudes gorges pendant toutes ces années ? Et je ne plaisante pas, si vous avez la moindre réponse sérieuse à me donner, donnez la moi ; parce que sincèrement, je ne vois pas. Et ce n’est pas pour dire que le roman est mauvais et que quiconque le trouverait sublime a tort, non, certainement pas. Il n’est simplement pas vraiment à mon goût pour des raisons que je vais essayer de développer. Mais pour autant, je n’arrive pas du tout à situer dans ce récit ce qui pourrait motiver un tel engouement, que ce soit stylistique, narratif ou thématique.

À ce stade de ma lecture, j’en trouvais les personnages assez médiocres, au mieux, et assez abjects, au pire, et ce sans exclusion aucune des protagonistes. Le truc étant que j’ai assez vite compris qu’au travers de son allégorie générale, Mariana Enriquez était plus clairement dans la dénonciation qu’autre chose : ce qui se passe autour de l’Ordre n’est pour elle rien d’autre qu’immonde, et il est important de montrer cette réalité alternative sous une lumière juste et implacable. Le problème, c’est de ce fait que l’immense majorité de cette histoire croule sous le poids d’une poisseuse et implacable tragédie.

Et si vous me connaissez un minimum, vous saurez que c’est un motif narratif dont j’ai soupé. Et dont je soupe d’autant plus quand je le rencontre en sachant pertinemment qu’il a rencontré avant moi un certain niveau d’adhésion chez son public. Et c’est sans doute un problème très personnel que je devrais chercher à régler ; mais entendre ou lire parler d’un récit horrible où s’enchaînent les abjections et les exactions comme d’une œuvre « sublime » ou « belle », ça me fait tourner les sangs. Je ne veux pas non plus plaider pour des happy ends systématiques, hein, mais juste… Bah y a un équilibre à trouver, simplement.

Ici, j’ai trouvé des persos assez lâches, velléitaires, profitant mollement d’un statu quo en prétendant le combattre au long cours, le nourrissant même de leurs combines et de leurs mensonges au prétexte de protéger leur entourage ; là où je crois très fort en l’idée qu’on ne sauve pas les gens malgré eux, et surtout pas en leur mentant, a fortiori en leur faisant du mal (et surtout pas quand, très hypocritement, on traite le reste du monde comme une variable d’ajustement).

L’Ordre et ce qu’il représente plane sur tout ce récit comme une ombre mortelle, semblant immuable et imbattable, une sorte d’organisation vampirique, mais composée de gens qui n’en sont pas ; quand ce livre prétendait faire parler d’amour à beaucoup trop de ses personnages, il me semblait parler d’avidité et de calculs. Que ce soit fait exprès ou non n’a, au bout du compte, je pense que très peu d’importance. Je n’ai pour l’essentiel pas aimé lire ce texte parce que ce qu’il me donnait à lire était pessimiste, triste et glauque. Pour le citer lui-même :

« Sensation de défaite. Il y a une tombe, des crimes, et les coupables ne seront pas inquiétés. »

Alors j’ai eu un peu d’espoir, à certains moments. Sans entrer trop dans les détails, il y a eu une séquence où je me suis dit que ce bouquin ressemblait un peu à L’oreille interne de Silverberg, dans son exploration un peu pathétique d’une dimension fantastique avec une approche plus ordinaire et humaine ; mais finalement, il manquait la tendresse pour que ça fonctionne vraiment de cette manière là. Je me suis juste promis de recaser une allusion à ce roman que j’aime infiniment pour me motiver à en retrouver une copie et le relire.

Mais plus important, arrivé à quelques petites centaines de pages de la fin, j’ai enfin saisi l’espoir d’une porte de sortie pour l’autrice ; une voie narrative à suivre qui, malgré les défauts rythmiques du récit, lui aurait conféré une certaine force me faisant enfin comprendre de quoi il était réellement question. Sincèrement, si cette voie avait été suivie à fonds, j’aurais un peu pinaillé sur un introduction parfois trop longue et sur quelques éléments un peu trop nébuleux dans le déroulé des événements, mais j’aurais salué l’ouvrage avec plaisir et sincérité. Pour vous dire, j’aurais même pardonné certaines analepses et aspects de l’éclatement narratif du récit que j’ai trouvés un poil malhonnêtes ; j’en aurais sans doute même pas parlé dans cette chronique. Parce que j’aurais eu le sentiment que Mariana Enriquez m’avait bien eu, et ç’aurait été de bonne guerre.

Sauf que… *Mimique gênée*

Quand bien même, d’une certaine manière, l’autrice clôt son récit d’une façon assez… positive, faute d’un meilleur terme… Je trouve que le compte n’y est pas vraiment. Et je pense que ça tient à une forme d’incohérence à l’aune du récit entier. C’est là que je reviens sur ces analepses un poil malhonnêtes. Si le texte se permet à certains moments de nous laisser dans le flou pour ménager certains de ses meilleurs effets d’une partie à l’autre, quitte à tordre un peu la narration et certaines prises de décision des personnages pour les justifier ; la conclusion du texte m’a semblé fichtrement précipitée, et un peu se servir de l’excuse d’un pragmatisme très nouveau pour arriver à ses fins. Là où auparavant, on aurait eu droit à des explications et des échanges longs pour tout nous expliquer, installer une atmosphère, justifier le contexte comme l’exécution… Je trouve que cette fin est bizarrement simple, pour ne pas dire simpliste. Et même assez contre-productive dans certains des aspects de sa cruauté. Je l’ai particulièrement peu appréciée pour ce qu’elle me semblait défaire toutes les réussites de la partie du roman qui l’introduisait, saisissant des instants de grâce littéraire rare.

Elle m’a donné cette impression détestable que comme beaucoup d’autres textes et œuvres contemporaines, on avait pas le droit à une bonne fin bien satisfaisante au prétexte que la vie c’est de la merde et qu’on a jamais droit à rien en dépit de tous nos efforts et de notre bonne volonté. Que la vraie beauté se trouverait dans la résilience et l’acceptation nihiliste d’une existence futile ou je sais pas quoi. Non. Je veux des personnages cools qui font des trucs cools et prennent des décisions éclairées en bonne compagnie, quitte à – oui d’accord, ne nous faisons pas trop d’illusions non plus – devoir traverser quelques épreuves bien moches pour y arriver ; pas des silhouettes grises remplies de rancoeurs et de douleurs faisant sacrifices sur sacrifices pour finir par se contenter du strict minimum au prétexte d’un dolorisme esthétisant. J’aime pas ça.

Bref ! Je suis frustré. J’y ai cru, puis j’y ai pas cru, puis j’y ai re-cru, et finalement, je suis super déçu.

Et franchement, si je peux passer sur les longueurs de ce roman du fait de son ambition claire d’exhaustivité et du fait qu’elles étaient, finalement globalement justifiées, si je peux tout de même saluer les efforts créatifs et narratifs de son autrice pour parvenir à une forme de singularité d’expression franchement intéressante, tangentielle à une certaine fascination ponctuelle ; je dois m’avouer vaincu et admettre avec une grimace que thématiquement, je déteste une bonne partie de ce que ce roman représente : une frange du fantastique que je trouve complaisante et défaitiste. Il n’est pas mauvais, et par bien des aspects, je suis prêt à reconnaître qu’il est techniquement bon, mais je refuse de lui donner plus que ça.

Je ne comprends pas son attrait. Il véhicule des valeurs que je trouve néfastes, aussi bien intentionnées qu’elles puissent être.

Pour autant… Je testerai probablement un recueil de nouvelles de l’autrice à l’avenir. J’ai un mince espoir d’y trouver un éclairage différent qui pourrait me faire réviser mon jugement, ou à défaut, des textes plus plaisants dans leur intensité.

En voilà un autre monstre qui me faisait bien peur. Depuis un an, Notre part de nuit de Mariana Enriquez rafle les prix et emporte l’adhésion de beaucoup de lecteurices. En plus, c’est un gros pavé, teinté d’horreur dans ses pages. Pas évident. Mais c’était un peu mon défi de l’été : parvenir à lire deux romans énormes, tant en nombre de pages qu’en qualité. Je les ai donc fait acheter par la BU où je travaille pour les emporter cet été. Mon premier était La cité des nuages et des oiseaux d’Anthony Doerr, une très bonne lecture. Quant à ce roman, je dois dire que je regrette bien également d’avoir attendu si longtemps, car voici ma meilleure lecture de l’année pour l’instant.

Un roman familial

Une relation père-fils fragile et violente

Notre part de nuit est un roman essentiellement centré sur la relation père-fils, Juan et Gaspar.

Ce binôme m’a beaucoup plu malgré sa violence et son aspect totalement dysfonctionnel. Certaines personnes ont trouvé cette violence gratuite, trop répétitive et pas suffisamment bien rattachée au récit. Oui, il y a des pages difficiles, surtout pour un lecteur contemporain. Mais la violence est réaliste, authentique. Elle arrive sans crier gare, quand ni Gaspar ni le lecteur ne s’y attendent. Elle semble répondre à des pulsions irrépressibles. Rien ne peut expliquer ni justifier cela, encore moins faire en sorte que ça passe mieux. Elle se révèle brute, sans être enjolivée ni amoindrie.

Et au-delà de ces moments douloureux et angoissants, il y a une sorte de compréhension mutuelle entre les deux, malgré les non-dits. Un attachement silencieux, qui prend tout son sens au fur et à mesure du roman. Juan a une présence magnétique tout au long du récit que j’ai adorée. Présent ou pas, il hante chacun des personnages. Ainsi, au-delà de la violence des pages, du caractère taciturne de Juan et des engueulades entre les deux, et j’ai surtout vu d’emblée une histoire pleine d’amour d’un père pour son fils. Et peu à peu, le roman nous apprend, tant à Gaspar qu’au lecteur, à aimer Juan. J’ai trouvé cette relation très touchante.

Le sang de mon sang

Juan-Gaspar, c’est un peu seuls contre tous. Car ils descendent de familles complètement dingues, im- et amorales, obnubilées par le sang et les pouvoirs de l’Ombre. Tous sont ou givrés, ou soumis, ou détruits. Mais chaque personnage m’a plu, jusqu’au plus mesquin/lâche/violent/horrible. Car ils sont remarquablement bien écrits, et authentiques. Et surtout, ils sont chacun une facette de l’éventail de couleurs entre le gris et le noir. Ils explorent alors la part sombre qui réside en chacun de nous. Les familles Bradford et Reyes se considèrent en plus comme une dynastie : propriétaires terriens, intégrés à l’Ordre et puissants, ils font la loi sous l’égide des trois Reines mères. Impossible d’échapper à leur toile : ni Gaspar, ni Juan, ni le lecteur ne parvient à s’en défaire.

Chaque électron de cette famille monstrueuse à deux branches et trois têtes au sommet gravite autour du binôme Gaspar-Juan. J’ai pas mal pensé au schéma actantiel de Greimas pendant ma lecture, en me disant que ce roman s’amusait particulièrement des règles établies pour les bousculer jusqu’au bout. Car pas vraiment de gentil ni de méchant dans ce bouquin, ni de rôle bien établi pour les personnages. Au fil du temps, des événements… chacun tente surtout de sauver sa peau. Certains disparaissent, d’autres reviennent… Leurs relations sont brouillonnes, complexes, changeantes. Ca peut paraître parfois illogique, incompréhensible, mais n’est-ce-pas le propre de la vie, ça ? La vie, ce n’est pas un roman où tout semble s’emboîter logiquement pour les besoins de l’intrigue. De ce fait, Notre part de nuit est une fenêtre grande ouverte sur la réalité, voulant nous faire oublier qu’il reste un roman.

Un monstre

Un monstre narratif

S’il joue avec les rôles et fonctions des personnages, le roman s’amuse également avec le schéma narratif. En effet, Mariana Enriquez explose les 5 étapes du roman, pour les démultiplier. Notre part de nuit comporte plusieurs parties, plusieurs points de vue, et plusieurs époques. Ici, un point de vue omniscient, centré sur Juan et Gaspar. Ici, un point de vue interne et un récit à la première personne. Et là, un récit plutôt journalistique, d’un personnage complètement extérieur. Ah tiens, ici on repasse au « je » des années plus tôt…

Bref, c’est un puzzle dont il faut patiemment assembler les pièces, morceau par morceau, couleur par couleur. Chaque partie a son indépendance, tout en étant liée au roman. En effet, elle fonctionne seule, avec sa propre structure narrative, son cadre introductif, ses personnages etc. Il faut donc pour chaque partie se réinvestir dans le texte. Ensuite, il faut raccrocher les wagons pour trouver le sens de tout ceci et obtenir une vision macroscopique de l’ensemble. On se rend alors compte que chaque morceau a son utilité… Cela peut être difficile parce que le roman est long, son rythme pas forcément soutenu. Et puis il il connait une précipitation dans son dernier cinquième qui laisse penser que ça y est, vous allez avoir LA révélation. Mais là encore, l’autrice s’amuse et nous propose quelque chose d’aussi décoiffant et inattendu que l’excipit de Bellefleur de J. C. Oates.

C’est grandiose, foutrement bien fait, cela relève du génie, et j’adore ça.

Entre fantastique et merveilleux

J’ai lu récemment l’essai de Todorov sur la littérature fantastique. Dans les commentaires, j’ai pu discuter avec plusieurs d’entre vous de sa définition trop restreinte et datée. On s’est interrogées sur la manière dont les œuvres postérieures ont pu étendre les frontières du fantastique, ou les dépasser pour donner autre chose. On se disait que certaines œuvres contemporaines ne rentraient pas dans la définition de Todorov. Il me semble que c’est justement le cas de Notre part de nuit.

Car ce roman est un savant mélange de plusieurs choses. Roman fantastique et roman merveilleux : selon Todorov, ce n’est pas possible, puisque quand on entre dans un genre, on quitte le premier (ou plutôt, on n’a jamais été dans le premier). Pourtant, le roman flirte clairement avec le fantastique, laissant les personnages et le lecteur indécis plusieurs dizaines de pages/années durant. Certains événements auront une explication « rationnelle », tandis que d’autres se verront juste acceptés comme tels, inexpliqués. L’autrice ne répond pas à toutes nos questions, loin de là. Il va falloir accepter et gérer votre propre frustration, liée à celle de deviner et de comprendre des choses que Gaspar ne décèle pas du tout. Vous allez alors le voir se perdre 700 pages durant alors que vous, VOUS SAVEZ. Enfin, un peu. Parce que ça reste pas mal mystérieux dans le fond, tout de même.

Un roman d’horreur

Bref, on oscille entre fantastique et merveilleux, sur fond d’horreur. Comme la violence de Juan, celle-ci est brusque, intervient quand on ne l’attend pas : elle gicle. Il n’y a pas de voyeurisme, pas de « normalité » de l’horreur dépeinte. Je tiens à le préciser : aucune banalisation de l’horreur ou de la violence dans ce roman. Mais l’horreur se donne pleine et entière, et par moments elle est difficilement soutenable. Car encore une fois, terriblement réaliste. Derrière l’horreur un peu magique liée aux forces occultes se cache une horreur bien humaine, féroce, sans limites. Et là aussi, l’autrice joue avec le genre, mêlant savamment les nuances de gris et de noir, l’imaginaire et le réel.

J’ai également adoré toutes les pages liées à la l’exploration d’une villa abandonnée et à ses répercussions. On se serait cru dans La maison des feuilles de Danielewski. On y retrouve des concepts entiers (la maison plus grande à l’intérieur qu’elle ne l’est à l’extérieur; les cloisons qui bougent, les murs qui se prolongent…). Cela apporte une dose de sueur froide dans le dos, plus traditionnelle, une horreur moins frontale mais tout aussi efficace. Que ce soit cette villa abandonnée ou celle de Juan, ou encore celle des grands-parents… la maison en tant que bâtisse, demeure, toit protecteur, ou lieu d’événements surnaturels terrifiants est déclinée à toutes les sauces et génère ce sentiment d’insécurité permanent. La thématique de la porte et du seuil donnant sur autre chose est alors la matérialisation de la frontière entre deux mondes, et j’ai trouvé ça aussi très malin.

Un Bellefleur occulte

J’ai mentionné Bellefleur plus haut : un de mes romans favoris. Son autrice, J. C. Oates le qualifiait de monstre, tant elle était vidée à la fin de son écriture. J’ai trouvé que les deux romans avaient de fortes similitudes, expliquant de ce fait pourquoi j’ai autant aimé Notre part de nuit.

Une famille…

Evidemment, l’aspect familial est central dans les deux romans, avec une famille complètement disjonctée à chaque fois. Omniprésente, tentaculaire, omnipotente : étouffante. J’ai ressenti la suffocation des personnages principaux, poussés dans leurs derniers retranchements. Mais en miroir, j’ai également suffoqué en tant que lectrice : ces deux romans sont denses, s’y plonger requiert un engagement et un abandon totaux. De plus, l’écriture est comme une toile d’araignée faussement gentillette, faussement simple, mais particulièrement redoutable. Elle intègre à chaque fois les dialogues dans le récit : les voix se mélangent, la frontière entre discours et récit s’estompe, et on perd le fil et la raison au même rythme que les personnages.

La folie

Autre similitude alors : cette avancée inexorable vers la folie, page après page. On sent qu’on court à la catastrophe, et ça monte des pages durant mais on ne s’en rend pas compte véritablement. Les deux autrices nous égarent en cours de route, mais au final la folie grandit, comme un monstre doté d’une gueule énorme. On est le témoin de la plongée des personnages, un par un, vers une zone de non retour. C’est terriblement efficace, créant du suspense sans artifices grossiers, et vous fait haleter là où le rythme est pourtant pépère. On ne s’en rend même pas vraiment compte, et il serait difficile à dire à quel moment précisément ça commence à dérailler.

Une multitude de genres

Comme Bellefleur, Notre part de nuit joue avec les genres. L’imaginaire est en revanche plus assumé dans le roman argentin, puisque l’intrigue repose sur cette société secrète, l’Ordre, dont le but est de capter la parole de l’Obscurité à travers des rituels. Comment, ce qu’elle raconte, d’où elle vient, son « taux de rationalité »… Je vous laisse le découvrir. Les pouvoirs occultes sont donc particulièrement prononcés dans Notre part de nuit, même si vous verrez que classer ce roman en imaginaire pur n’est pas forcément évident non plus. Ainsi, ces deux romans me semblent se situer sur la frontière entre imaginaire et blanche, et peuvent selon moi convenir à un lectorat assez large.

Une fresque argentine

Et enfin, dernière similitude entre les deux romans, que je vais détailler plus longuement : la fresque sociale, historique et économique qui se dessine à travers ce drame familial.

Bellefleur dressait le portrait d’une Amérique en vois d’expansion économique et industrielle. On y retrouvait, comme Notre part de nuit, le rapport propriétaires terriens/travailleurs avec les problématiques sous-jacentes de la répartition de la Terre, la domination sociale et économique par les classes supérieures et le poids de l’argent (corruption, etc.).

Notre part de nuit est un roman argentin, alors forcément, l’Histoire est un peu différente. L’autrice étire son intrigue depuis les années 60 jusqu’à la fin des années 90. Deux décennies instables ponctuées de coups d’Etat et de dictatures militaires, suivies d’un retour à la démocratie au début des années 80. Le roman dépeint alors une Argentine sous la dictature : on y lit son isolement par rapport aux pays limitrophes, l’impact de la dictature sur la pensée et la manière de vivre, la censure, la violence d’Etat, les disparitions en masse… et la collaboration des familles de propriétaires terriens avec le pouvoir militaire. Les années 80/90 sont l’occasion pour l’autrice d’explorer des milieux plus étudiants et intellectuels, ce qui lui permet de dresser un portrait de l’université argentine et du monde journalistique (qu’elle connait personnellement bien), de la jeunesse branchée gay face aux ravages du SIDA…

Sans en faire un roman historique, l’autrice a su intégrer son intrigue dans une réalité historique et à faire des liens entre les deux. Ce faisant, le portrait de cette Argentine qui se dessine n’est pas juste un décor en arrière-plan mais bien un élément à part entière de l’intrigue, tant celle-ci se retrouve parfaitement imbriquée dans l’environnement social, économique et culturel de l’époque. Et on peut aussi penser que l’intrigue du roman est le moyen qu’a trouvé l’autrice pour raconter l’histoire de son pays et celle qu’elle a vécue pendant cette période difficile. Encore une fenêtre ouverte sur la réalité…

Et voilà, j’ai fini. Je ne sais pas combien de fois j’ai relu, corrigé, recommencé des pans entiers de cette chronique, tant j’avais envie de vous parler en long, en large et en travers de ce roman tellement dense. Vous l’aurez compris, Notre part de nuit est un roman que j’ai adoré. Epoustouflant, étouffant, grandiose, brillant dans sa construction, malin dans son jeu sur les genres… et passionnant dans sa peinture de l’Argentine des années 60-90. Je dois ajouter que la traduction est remarquable, Anne Plantagenet a fait un boulot fantastique sur ce texte vraiment pas facile du tout. J’ai fait acheter le bouquin par le boulot, je peux vous dire que je vais l’acheter illico presto, et il aura une place d’honneur dans la bibliothèque. Quel pied, ça faisait bien longtemps que je n’avais pas eu une lecture comme ça !

On pense embarquer pour un road-trip père-fils. Juan (l’adulte) et Gaspar l’enfant rejoignent Corrientes, dans le nord de l’Argentine. Ils sont en deuil de Rosario, leur épouse et mère, brutalement décédée dans un accident.

On est pris presque aussitôt d’un sentiment d’étrangeté, que confirme très vite l’intrusion dans le récit d’une dimension surnaturelle et vaguement inquiétante. Le père, géant blond de deux mètres manifestement très malade, ouvre des portes verrouillées par sa seule volonté ; son fils aperçoit des fantômes dans les chambres d’hôtel où ils font étape. On éprouve aussi un certain malaise, face au comportement abrupt, voire agressif du père, qui tente par ailleurs désespérément, mais en vain, de prendre contact avec sa compagne défunte.

Et ce n’est que le début… Ces allusions au surnaturel n’ont été qu’un bref prélude au développement d’une intrigue focalisée sur l’Ordre, organisation occulte et séculaire composée de membres issus de riches et puissantes familles descendantes de colons européens, dont celle de Rosario, les Reyes. L’Ordre voue un culte à l’Obscurité, sorte d’entité déifiée qui détiendrait le secret de l’immortalité, avec laquelle ils communiquent par l’intermédiaire de médiums dont ils sont en quête perpétuelle. Juan est l’un de ces "élus", il sait la souffrance et les risques que cela représente, et il veut absolument préserver Gaspar de ce pouvoir que le garçon semble lui aussi détenir.

Le roman nous fait traverser le temps, des années 1960 à la fin des années 1990, conservant en permanence un aspect horrifique qui se matérialise par des scènes souvent insoutenables. La mort y est omniprésente, menace planant sur la tête de certains protagonistes ou se traduisant de façon concrète par l’évocation de cadavres parfois atrocement mutilés. Cette violence n’est pas gratuite, et la surenchère que déploie l’auteure en exploitant les codes du récit d’horreur ne prétend ici à aucune vocation ludique. Elle est une manière de braquer, avec une brutalité proportionnelle à celle qu’elle dénonce, notre attention sur une violence bien réelle. Car si les allusions à l’histoire de l’Argentine s’insèrent dans l’intrigue avec une fugacité qui pourrait laisser croire qu’il ne s’agit pas là du sujet principal, le lecteur n’est pas dupe quant à cette toile de fond qui sans cesse ramène aux exactions d’une dictature cruelle et corrompue, avec ses centres de détention clandestins, ses disparitions, ses enfants volés, ses assassinats perpétrés par les militaires… De même, l’obsession pour l’occultisme des membres de l’Ordre permet de mettre en exergue l’extrême violence qu’exerce en toute impunité ces familles établies depuis des décennies voire des siècles dans une Argentine où elles sont parvenues au pouvoir en spoliant et en exploitant les autochtones, s’y maintenant grâce à leurs alliances avec des politiciens influents.

Dire que tout espoir est absent du texte de Mariana Enríquez est un euphémisme tant la barbarie qui s’y perpétue, par sa puissance et son inhumanité, en arrive à contraindre au renoncement la plupart de ceux qui tentent de s’y opposer. Elle a par ailleurs l’immonde capacité à ternir, en le compliquant, l’amour qui unit les êtres. La relation entre Juan et Gaspar oscille ainsi entre amour et incommunicabilité, l’enfant se méprenant sur la brutalité d’un père qui se démène secrètement, y compris contre lui-même, pour le sauver.

C’est dense et puissant, désespérant et asphyxiant. C’est à lire !

Un père et son fils traversent l’Argentine par la route, comme en fuite. Où vont-ils ? A qui cherchent-ils à échapper ? Le petit garçon s’appelle Gaspar. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspar a hérité d’un terrible don : il est destiné à devenir médium pour le compte d’une mystèrieuse société secrète qui entre en contact avec les Ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle.

Dans les années 80, Juan et son fils unique Gaspar, sillonnent l’Argentine pour échapper à une secte. Juan est médium. Il a la capacité de voir de l’Autre côté: l‘Obscurité. C’est un don violent, terrifiant. Juan a beaucoup souffert et souffre encore. Il ne veut pas infliger la même chose à Gaspar qui possède lui aussi le don. Mais comment fuir sa propre famille et ses propres démons?

Notre Part de nuit est un immense roman auquel je me suis attelée, pleine d’attentes. Je n’ai pas été déçue! Il y a d’abord la plume de Mariana Enriquez d’une fluidité extrême, sans tomber toutefois dans la simplicité. Elle est parfois violente, parfois même souvent très poétique et j’ai noté pour moi-même des phrases, trouvées par-ci par là, que je trouvais d’une grande puissance. Ensuite, la construction du récit est intelligente. On suit non seulement Juan puis Gaspar mais aussi la mère de Gaspar, Rosario et même une journaliste. Cette manière d’alterner passé et présent, de multiplier les points de vue apporte énormément au roman.

Il y a enfin cette histoire incroyable: celle d’un père et d’un fils. Notre Part de nuit c’est avant tout un roman sur l’amour paternel. Juan fait des choix, bien souvent sombres, qu’on ne comprend d’ailleurs pas toujours, pour sauver Gaspar. Mariana Enriquez mêle la fresque familiale au thriller et au fantastique. Il faut se laisser embarquer dans ces portes qui s’ouvrent parfois sur d’autres mondes, d’autres univers. J’ai adoré. J’ai aimé la première partie qui nous ramène à cette fuite en avant. J’ai aimé la partie qui nous plonge dans le passé de Juan. Celle qui nous montre Gaspar et sa bande de copains, magnifique et terrible amitié. Tout y est juste parfait.

Il y a aussi des scènes d’une violence sans nom. Il y a en filigrane, toute l’histoire de l’Argentine: la dictature, la censure, les disparitions, les exécutions. C’est un roman total et profond, d’une densité inouïe.

Alors oui, il faut oser affronter ces quelques 700 pages mais cela en vaut tellement la peine. J’ai refermé ce livre les larmes aux yeux, sachant déjà que je le relirai dans quelques années.

Notre Part de nuit est un roman inoubliable que je vous conseille de tout mon cœur.

Livraison soignée

Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires

et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres

romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé

Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés