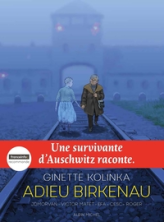

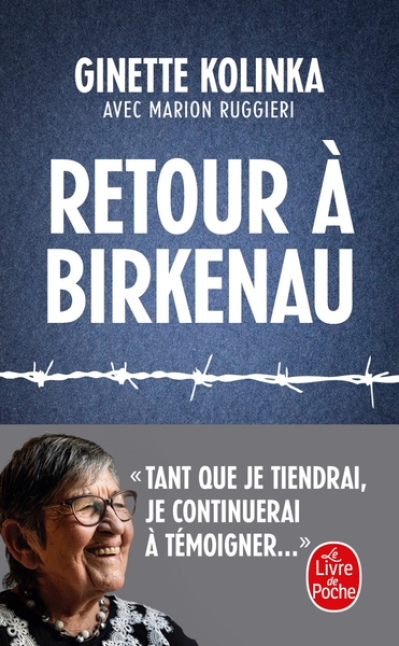

Retour à Birkenau

Résumé éditeur

livré en 5 jours

livré en 5 jours

l’avis des lecteurs

« Moi-même je le raconte, je le vois, et je me dis c’est pas possible d’avoir survécu… »

Arrêtée par la Gestapo en mars 1944 à Avignon avec son père, son petit-frère de douze ans et son neveu, Ginette Kolinka est déportée à Auschwitz-Birkenau : elle sera seule à en revenir, après avoir été transférée à Bergen-Belsen, Raguhn et Theresienstadt. Dans ce convoi du printemps 1944 se trouvaient deux jeunes filles dont elle devint amie, plus tard : Simone Veil et Marceline Rosenberg, pas encore Loridan – Ivens.

Aujourd’hui, à son tour, Ginette Kolinka raconte ce qu’elle a vu et connu dans les camps d’extermination. Ce à quoi elle a survécu. Les coups, la faim, le froid. La haine. Les mots. Le corps et la nudité. Les toilettes de ciment et de terre battue. La cruauté. Parfois, la fraternité. La robe que lui offrit Simone et qui la sauva. Que tous, nous sachions, non pas tout de ce qui fut à Birkenau, mais assez pour ne jamais oublier ; pour ne pas cesser d’y croire, même si Ginette Kolinka, à presque 94 ans, raconte en fermant les yeux et se demande encore et encore comment elle a pu survivre à « ça »…

Ma lecture

J’ai fait la connaissance de Ginette Kolinka lors de son passage à La Grande Librairie avec Elie Buzyn il y a quelques mois lors de la sortie de son livre témoignage et j’avais été très touchée par sa façon simple, touchante de parler de ses souvenirs de déportée dans les camps de 1944 et 1945 à Birkenau entre autres où elle croisa des anonymes qui devinrent elles aussi des voix comme Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens.

Incipit :

La dernière fois que je suis retournée à Birkenau, c’était au printemps. Les champs se couvraient de fleurs, l’herbe était verte, le ciel limpide, on pouvait entendre les oiseaux chanter C’était beau. Comment puis-je employer un mot pareil ? Et pourtant, je l’ai dit ce mot, je l’ai pensé : « C’est beau ». (p9)

J’ai retrouvé dans son témoignage écrit à quatre mains (avec la journaliste Marion Ruggieri) la même émotion que lorsque je l’ai découvert. C’est bien sa voix que j’ai entendue dans ce petit livre, sa façon très simple, avec ses mots à elle, directs, son franc-parler évoquer son arrestation après dénonciation, son voyage vers ce qu’elle croyait être un camp de travail, l’encouragement qu’elle a adressé à son père, son frère et son cousin de monter dans les camions dont elle ne savait pas qu’ils menaient à une mort programmée et immédiate, ses conditions j’allais dire « de vie » mais il faudrait plutôt dire de survie, l’entraide entre femmes, la saleté, la faim, la maladie, les vols, la mort et l’espoir.

A l’heure où les derniers survivants des camps de concentration et/ou d’extermination disparaissent peu, à l’heure où les voix s’éteignent, elle continue à accompagner à 94 ans des jeunes dans les camps où elle perdit une partie de sa famille et de sa jeunesse, où elle fut confrontée à la pire des inhumanités afin qu’on oublie jamais et à chaque voyage elle doute de sa propre mémoire.

J’ai profondément été touchée en tant que femme par ses confidences en tant que femme, sur les conditions de vie où chacune était réduite à n’être rien : nudité, tonte des cheveux et poils pubiens, faim, froid, travail inhumain, violence, honte, poux, maladies.

Dans de telles conditions certaines rencontres se transformeront en liens perpétuels : Simone Jacob (Veil), Marceline Rosenberg (Loridan-Ivens), dont on retrouve pour chacune ce qui les caractérisaient déjà : générosité, bienveillance, espièglerie pour la dernière.

Comme pour La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg, il est utile de transmettre l’histoire même dans ce qu’elle a de plus monstrueuse surtout quand le récit se fait le plus humble, le plus simple possible, j’allais presque dire sans violence envers les bourreaux. Elle raconte, elle se raconte comme si elle se trouvait à côté de nous, elle nous confie ce qu’elle a vécu de plus terrible : perdre ses plus belles années, perdre ceux qui lui étaient chers, ceux pour lesquels elle culpabilise d’avoir peut-être précipiter la mort, arriver aux portes de la mort mais survivre malgré tout et faire auprès des jeunes générations un devoir de mémoire.

Elle-même doute parfois, quand elle retourne sur les lieux, de sa mémoire. Tout est si beau, si calme, si paisible mais très vite les images reviennent et s’il y a un message qu’elle veut faire passer aux jeunes générations c’est celui-ci :

Aux élèves, je le répète : c’est la haine qui a fait ça, la haine à l’état pur. les nazis ont exterminé six millions de Juifs. Souvenez-vous de ce que vous avez trouvé impensable. Si vous entendez vos parents, des proches, des amis, tenir des propos racistes, antisémites, demandez-leur pourquoi. Vous avez le droit de discuter, de les faire changer d’avis, de leur dire qu’ils ont tort. (p95)

Merci Madame.

"Retour à Birkenau" est porté par un impératif : témoigner.

Ginette Kolinka est arrêtée et déportée à Auschwitz-Birkenau en avril 1944 avec son père, son petit frère et son neveu. Elle sera la seule à revenir.

Avec humilité et concision, de manière factuelle, elle déroule les sinistres étapes d’un parcours qui la mènera de Marseille à Drancy, de Drancy à Birkenau, de Birkenau à Bergen-Belsen, puis à Raguhn, et enfin à Theresienstadt.

Les trois jours et trois nuits du premier voyage en train, les cris, les aboiements, les ordres.

L’espoir de travailler, vite anéanti.

Sa naïveté, lorsqu’arrivée avec ses proches à Auschwitz, elle leur conseille, les voyant fatigués, de monter dans les camions qui les emportent vers la mort.

La honte de la nudité lors du premier déshabillage : c’est la première fois qu’elle voit des femmes nues, et qu’elle-même se montre à qui que ce soit dans le plus simple appareil.

L’humiliation du tatouage du matricule, comme s’ils étaient des bestiaux (et c’est d’ailleurs ce qu’ils vont devenir).

L’immersion immédiate dans une organisation brutale et rigoureuse qui déjà déshumanise, ne laisse aucun temps de réflexion.

Très vite, l’inconsciente compréhension de l’horreur qui régente ces lieux, à la vue des squelettes ambulants qui peuplent le camp ; lorsque des filles du camp, avec une atterrante indifférence, lui explique qu’ici, on fait brûler les familles, et que tous ceux qui sont montés dans les camions sont partis dans des chambres à gaz, elle n’y croit pas, mais elle SAIT.

La soumission à une routine cauchemardesque : les coups au moindre prétexte, les appels interminables où il faut tenir des heures au garde-à-vous gelées, tremblantes, épuisées.

La terreur du moindre signe de faiblesse (plaies, trop grande maigreur) qui peut conduire aux chambres à gaz.

La mort qui, omniprésente, devient banale.

La soif, la vermine, la faim. La faim. La faim.

Quand, à partir des années 2000, Ginette Kolinka accompagnera des élèves -enfants et adolescents- dans les camps d’Auschwitz et de Birkenau, elle s’étonnera toujours qu’aucun ne lui pose de question sur la faim, qui était la seule obsession des détenus. Chaque jour était focalisé sur l’organisation à mettre en place pour ne pas mourir de faim, pour tenir jour après jour en faisant durer un morceau de pain rassis, en volant, en troquant… Elle, a survécu sans trop savoir comment, jeune fille discrète, peu liante et peu débrouillarde, qui ne volait ni ne donnait, parce que pour partager, écrit-elle, il fallait être héroïque.

A son retour, comme Marceline Loridan-Ivens qu’elle croise à plusieurs reprises au cours de son macabre périple (elles suivent de Marseille à Theresienstadt le même parcours, et font vaguement connaissance), elle se heurte à l’impossibilité de communiquer sur son expérience : comment donner des détails sur son vécu quand les autres ne sont pas revenus ? Comment partager et rendre imaginable ce que l’ampleur de cette barbarie organisée a rendu inconcevable ? Aussi, Ginette Kolinka ne parle jamais à ses proches de ce qui s’est passé là-bas. Mais la nuit, elle fait les poubelles familiales pour en manger tout ce qui est encore comestible.

C’est grâce à Steven Spielberg qu’elle sort, enfin, du silence, lorsque le cinéaste recueille des témoignages de déportés pour un projet de film : "La liste de Schindler". Depuis, elle témoigne, décidée à lutter contre la banalisation de cette horreur, pour que l’on se souvienne qu’Auschwitz n’était pas ce musée net et bien rangé qu’il est devenu, mais un lieu de boue, de grouillement, de violence, de mort, de négation de l’humanité d’autrui.

« Moi-même je le raconte, je le vois, et je me dis c’est pas possible d’avoir survécu… »

Arrêtée par la Gestapo en mars 1944 à Avignon avec son père, son petit-frère de douze ans et son neveu, Ginette Kolinka est déportée à Auschwitz-Birkenau : elle sera seule à en revenir, après avoir été transférée à Bergen-Belsen, Raguhn et Theresienstadt. Dans ce convoi du printemps 1944 se trouvaient deux jeunes filles dont elle devint amie, plus tard : Simone Veil et Marceline Rosenberg, pas encore Loridan – Ivens.

Aujourd’hui, à son tour, Ginette Kolinka raconte ce qu’elle a vu et connu dans les camps d’extermination. Ce à quoi elle a survécu. Les coups, la faim, le froid. La haine. Les mots. Le corps et la nudité. Les toilettes de ciment et de terre battue. La cruauté. Parfois, la fraternité. La robe que lui offrit Simone et qui la sauva. Que tous, nous sachions, non pas tout de ce qui fut à Birkenau, mais assez pour ne jamais oublier ; pour ne pas cesser d’y croire, même si Ginette Kolinka, à presque 94 ans, raconte en fermant les yeux et se demande encore et encore comment elle a pu survivre à « ça »…

Retour à Birkenau est le témoignage poignant de Ginette Kolinka. Déportée à 19 ans avec son père, son frère de 12 ans et son neveu, elle sera la seule à revenir de Birkenau.

De manière pudique, Ginette Kolinka se livre ici. Son arrestation, le camp de transit à Drancy puis l’arrivée à Birkenau après trois jours de voyage dans un wagon à bestiaux. Elle nous explique le « tri » à la descente du train et ces fameux camions réservés aux déportées les plus « fatigués ». Le conseil qu’elle a donné à son père et son frère, la culpabilité….

Ce qui frappe le plus c’est qu’elle raconte en détail comment elle a été projetée soudainement dans la peau d’une juive, prisonnière à Birkenau. Déshabillée, rasée: Ginette éprouve d’abord de la honte car c’est la première fois qu’elle se retrouve nue devant les autres et qu’elle perçoit d’autres corps nus. La violence de la révélation des autres prisonnières au sujet de cette fumée qui sort sans cesse de ce que Ginette pensait être des usines.

La violence verbale, la violence physique et psychologique jalonnent le chemin de Ginette. C’est bouleversant d’un bout à l’autre. Difficile d’imaginer le froid, la faim, la peur qu’elle a éprouvés. Ginette expose parfois de manière brute presque clinique ce qu’elle a subi, sans doute une manière de se protéger. Le témoignage n’en reste pas moins fort et terrible. Il y a aussi des moments de grâce comme avec Simone qui lui offre sa robe pour la protéger du froid, ces ouvriers allemands qui lui glissent, sous sa machine, des quignons de pain.

« Retour à Birkenau » est un livre à lire pour sa force et pour ce qu’il nous transmet. C’est un livre à partager et à faire lire à nos enfants pour leur expliquer et ne jamais oublier.

Livraison soignée

Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires

et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres

romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé

Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés